|

관덕정 순교기념관 4전시실 오른쪽 코너에는 나이든 사진기가 있다. 교구 100년사를 준비하면서 이 사진기의 무게를 새삼 생각한다. 그리고 그 불편한 사진기를 들고 다니며 그 눈을 통해 공간을 같이 하지 못하는 사람들에게 전하고 싶어 했던 사진가의 마음이 다가온다. 드망즈 주교이다.

드망즈 주교는 『Journal』이라 하여, 매일의 생활을 기록했다. 우리 식으로 일지에 해당한다고 하겠다. 그리고 그는 그 일지에 해당하는 사진들을 정리해 넣었는데, 약 800장에 이르는 사진이 들어있다. 현재 교구 100년사를 펴내는데 이용되는 당대 사진은 거의 다 드망즈 주교 자신의 작품이다. 따라서 그 사진을 제대로 읽는 일은 드망즈 주교의 일지를 제대로 보는 일이고, 아울러 드망즈 주교의 사목방향을 제대로 파악하는 방법이다.

세상 사람들은 시대에 따라 거의 동시다발적으로 같은 필요를 느끼는 것 같다. 특히 사진이 그렇다. 렌즈를 이용하여 멀리 있는 물체를 가까이 당기는 노력은 아주 일찍부터 시도되었다. 풍경화를 그리는 화가들은 그림을 그리기 위해 중세시대부터 이미 이러한 노력을 기울였다. 초기에는 빛을 잡아당기는 상자장치 안에 화가가 직접 들어가서 보는 장치였다. 시간이 흐르면서 상자는 점점 작아지게 되었다. 조선시대 정약용도 이 음영상자를 보고 그 원리를 정리하여 기록에 남긴 바 있다.

그런데 렌즈를 이용하여 상을 맺게 하고 그 상을 찍어내는 방법은 19세기에 들어오면서 활발히 일어났다. 이를 사회적으로 공론화한 최초의 국가가 바로 프랑스이다. 우리나라에서 기해박해가 일어날 무렵인 1839년은 프랑스 파리에서 사진이 탄생된 해라고 공식적으로 기록하고 있다. 이 해에 프랑스 과학아카데미의 종신회원인 프랑소와 아라고는 니세포르 니엡스와 다게르(L.J.M. Dagerre; 1787-1851)가 고안해 낸 사진술과 세부발명품에 대해 설명했다. 그래서 일반대중에게 최초로 판매되었던 사진기는 다게레오 타입(Daguerreo Type)이라 불렸다.

사진술의 발달에 있어 주목을 끄는 점은 프랑스 정부가 아라고의 제의를 받아들여 즉시 발명자로부터 그 특허권을 구입하여, 이를 모든 프랑스인이 값싸게 사용하도록 허락했다는 점이다. 이 조처로 인해서 사진의 대중화가 크게 진전될 수 있었다. 사진기를 발명했던 다게르 및 니엡스의 아들은 이 발명특허를 정부에 양도한 대가로 다게르는 6천 프랑씩 종신연금을 받을 수 있었고, 니엡스의 아들도 4천 프랑을 지급받았다. 두 사람이 죽은 뒤에는 그들의 미망인이 각기 그 반액의 연금을 받았다.

물론, 프랑스에서 사진의 발명을 공개하자, 사진술은 전 세계에 자극을 주었다. 우선 이 발표 후 여러 사람이 이전에 개인적으로 시도했던 노력들을 내세우며 자신의 발명이 최초임을 증명하고자 했고 항의도 했다. 그중에는 헨리 폭스 탈보트(W.H. Fox Talbot;1800-1877)가 있다. 탈보트는 영국인으로 영국에서는 그를 최초의 발명자로 내세우고 있다. 그는 오늘날 우리가 쓰는 음화 한 장으로 많은 양의 사진을 인화할 수 있는 방법을 제시해주었다. 탈보트는 이 프로세스를 ‘탈보타입’으로 개칭하여 1841년 2월 영국에서 특허권을 획득했다. 프랑스정부가 다게르타입의 특허권을 개인에게 허용하지 않았던데 반해 영국정부에서는 사진술 발명특허권을 탈보트 개인의 권리로 귀속시켰다. 또 탈보트는 자신이 가진 기술을 타인이 아는 것에 대해 매우 꺼렸다고 한다. 그리하여 공공용도로 널리 사용되었던 다게르의 이름이 모든 카메라에 붙어 널리 알려지게 된 것이다. 물론, 초기 사진기는 오늘날의 사진기에 비교해 보면 제대로 된 사진기가 아니었다. 이 뒤 존 허셀 등 많은, 아주 많은 사람들의 부분 발명이 덧붙여져 오늘날의 사진기가 되었다.

사진에 대한 욕구는 1850년대 초상화를 대신하는 작업으로 호황을 누리게 되었다. 그리고 1860년대는 기록화로 널리 쓰이게 되었다. 특히 유럽의 제국들이 식민지를 개척하는 동안, 이국의 풍습이나 경관을 전해주는데 활발히 사용되었다. 그리고 또 사진은 다른 나라나 지역에 대한 호기심을 충족시켜 주며, 산업화되어 갔다. 사진술이 호황을 누리며 발전을 거듭한 것은 미국과 독일에서이다. 1852년 뉴욕시내에는 71개소의 사진관이 있었고 127명의 기사가 활약하고 있었다고 한다. 1888년 조지 이스트만(George Eastman)은 당시 모든 카메라들 중에서 가장 작고 가장 가벼우며 가장 간편한 카메라인 ‘코닥(Kodak)’을 개발했다. “여러분은 셔터만 누르십시오. 나머지는 우리가 처리하겠습니다.”라는 구호를 가지고 코닥은 모든 사람의 생활 속에 파고들었다.

따라서 우리나라에 처음 들어온 엥베르(1796-1839) 주교는 동판화로 뜬 초상화가 있을 뿐이다. 그러나 1860년 깔래 신부 일행은 프랑스를 떠나기 전에 기념사진을 남겼다. 그러므로 1875년에 태어나 1898년에 조선에 입국한 드망즈(1875-1938) 주교는 바로 이 사진술의 발전을 경험한 사람이다. 실제로 드망즈 주교는 당신의 일지에 사진에 대해 많은 기록을 남겼다. 자신이 촬영한 것은 물론 자신이 받은 사진에 관해서도 자세히 적었다. 그분이 주교로 임명된 소식을 들을 때도 「경향신문」 사무실에서 사진틀을 짜고 있을 때였다.

드망즈 주교는 특히 1906년부터 「경향신문」을 발간하는데, 이 신문은 당시로써는 최첨단인 사진인쇄술을 적용했다. 드망즈가 주교로 있는 동안에 사진은 기록으로, 또는 기록의 증거로, 심지어는 사건 그 자체를 설명하는 수단으로 인쇄에 들어가고 있었다. 사진이 인쇄될 수 있었던 것은 1880년대로 기록되고 있다. 사진은 사진술 발명 초기에는 책이나 신문에 간지의 형태로 끼워 넣었다. 그러나 1880년경 망판스크린을 이용하여 인쇄하는 기법이 개발되면서 사진은 글과 함께 삽화를 대신하게 되었다. 그러나 사진인쇄를 능숙하게 할 수 있게 된 때는 1907년에 발명된 벨린(Belin) 시스템이 나오고 나서이다. 따라서 <경향잡지> 발간 초기부터 사진이 들어가는 것은 세계의 최신 인쇄 기술수준과 발맞춘 편집이었다고 하겠다. 다만, 초기에 간행된 <경향잡지>에서는 사진이 본문 안에 들지 못하고 사진 페이지가 따로 부록처럼 붙어 있는데, 이는 당시 기술의 한계 때문이었다.

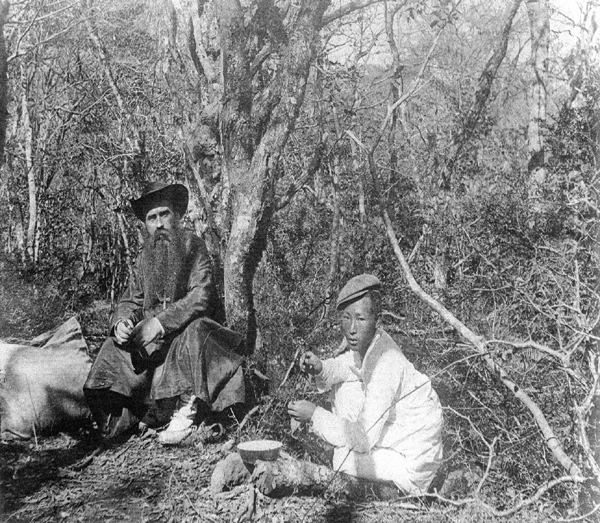

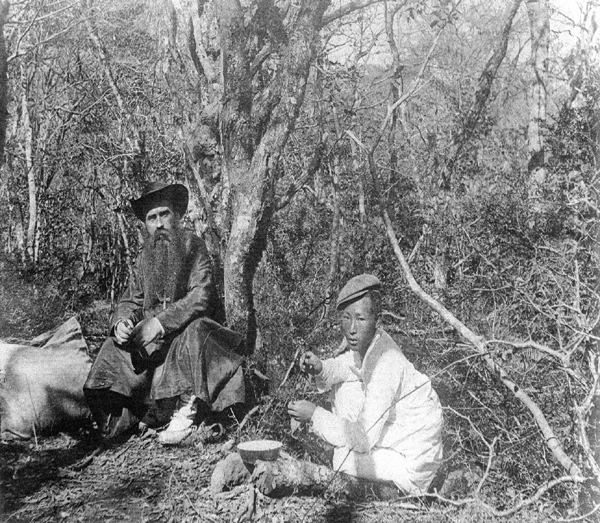

1925년 바티칸에서는 조선순교자들의 시복식을 기념하여 조선실(朝鮮室)을 운영했다. 여기에 드망즈 주교는 한국을 대표할 만한 사진 65장과 도표 등을 보내어 전시하도록 했다. 이처럼 그는 번역이 필요 없는 ‘사진’으로 전 세계인에게 한국을 소개했다. 이를 위해서 드망즈 주교는 그 무거운 사진기를 들고 기록의 사명의식에 불탔던 것 같다. 그리하여 과거를 미래에 전해주고, 지구 한 부분에 조용히 자리잡고 있는 한국을 전 세계에 전해 주었다. 그뿐 아니라, 주교에게 사진 찍히는 신자들의 편안한 포즈를 보면 그들과 주교 사이의 소통과 신뢰감도 읽을 수 있다.

다만 사진은 찍는 사람이 자신의 눈으로 현상을 절단하여 남긴 자료이므로, 드망즈 주교의 눈에 갇히지 않기 위해서는 그 시대배경과 일어난 일들을 정확히 알고 있어야 한다. 아마 이는 드망즈 주교가 우리에게 주문하는 일일 것이다. 드망즈 주교의 사진은 주교가 우리에게 신뢰와 당부를 담아 보내는 편지이다.(자료 : 관덕정순교기념관, 영남대학교 <오랜된 사진기> 전시도록)

|