|

세례명을 택하는 일은 늘 자신과 함께 기도할 성인을 정하는 일이라고 했다. 즉 세례 때 정해진 주보는 세상 마지막에 그의 손을 붙들고 주님 앞에 함께 갈 성인이란다. 그런데 우리 교구에는 제2주보성인이 있다. 그리고 그분은 대구 도심 복판에서 우리에게 가깝게 손을 내밀고 있다. 물론 이분의 인생은 참으로 긴 여정이었다. 사람들은 고향을 떠나면 고생이라고 한다. 그러나 그분은 참 많은 곳을 떠다녔다. 그것은 아마 더 많은 사람을 만나려고 했기 때문인지도 모른다.

이윤일은 1815년 충청도 홍주에서 태어나, 언제인가 아버지를 따라 상주 갈골로 갔다. 그리고 아버지가 돌아가신 뒤 교우촌인 여우목으로 이사했다. 그곳에서 체포되어 상주옥에 갇혔다가, 문경관아를 거쳐 대구 경상감영으로 끌려가 이곳에서 참수 치명했다. 한곳을 떠날 때마다 주님을 섬기기 위해 모든 것을 포기해서인지 그의 인품은 더욱 다져져 갔다. 이윤일 회장은 효자였으며, 성을 내는 일이 없었고, 온화했다는 증언이 남아 있기 때문이다. 또 감옥에서도 여유롭고 의젓했으며, 당당하게 죽음에 임했다고 전해진다. 아마도 살아서 여러 차례 포기를 배워서인 듯하다.

그러나 성인의 여행은 그것으로 끝이 아니었다. 치명한 이후에도 계속됐다. 살아생전에는 본인의 진술과 문헌도 있지만 죄인으로 처형된 뒤에는 더 이상의 사회적 관심도 없고 말해줄 사람도 없어지게 마련이다. 그러나 그의 이동은 계속됐지만, 고비마다 작은 손들이 있어 성인을 우리에게 연결해 주는 은혜들을 보게 된다. 그가 치명당할 때, 이토마는 현장을 목격했다. 이토마는 이윤일의 시신을 형장 가까운 곳에 가매장했다. 이듬해 춘삼월에 이토마는 성인의 아들 이위서 마티아 등과 함께 정식 분묘를 만들어 장사지냈다. 2년 후 이들은 묘를 날뫼(비산동)로 옮겨 모셨다.

대구대교구는 시성이 이루어진 후 대구에서 순교한 성인을 찾고자 했다. 그러나 날뫼에는 성인의 묘가 없었다. 그러던 중 미리내 성지를 안내하는 사람이 그곳의 무명순교자 묘지에 묻힌 분 중에 한 분이 대구에서 온 요한이라고 설명한다는 말이 전해졌다. 사실 그 안내자는 그 무덤의 주인공이 용인 먹방이에서 옮겨온 이요한임을 알고 있었던 것 같다.

먹방이는 경기도 용인군 이동면 묵리의 다섯 마을 가운데 하나이다. 먹방이는 1890년대에 이시영 집안에 의해 생기기 시작한 새로 된 마을이어서 새터라고도 불렸다. 이 먹방이에서 30분가량 북으로 뒷산을 넘어 외진 곳에 순교자의 무덤으로 전해지는 무덤이 있었다. 이시영은 충남 연산에서 왔으며, 순교자의 동생이라고 했다. 그는 순교자의 미망인이라고 하는 백발의 고운 노인 형수와 같이 살고 있었다. 마을사람들은 그를 연산 이생원(連山李生員)이라고 불렀다.

그런데 “대구에서 이요안의 묘가 옮겨왔다.”는 짧은 글이, 드브레(Devred) 주교가 작성한 「1866년 병인박해 순교자 묘지 조사록」에 적혀 있다. 이윤일의 묘에 관한 유일한 문헌자료이다. 다행인 것은 이 무덤 조사 작업이 무덤이 옮겨진 뒤에 이루어졌다는 점이다. 한국천주교회가 병인 순교자 시복을 위한 예비조사를 시작한 것은 1876년부터이지만 그 사적은 1890년경 장드르(Le Gendre) 신부가 간행한 『치명일기』에서 알려졌다. 그런데 만약에 이것으로 끝났다면 결국 요한 성인의 묘가 날뫼에서 비산동으로 옮겨진 사실이 기록되지 못했을 텐데, 시복 재판과정에서 보완작업을 했기에 가능했다고 하겠다. 물론 이름으로가 아니고 이요안이라는 본명으로 전해졌다.

지난날 먹방이 교우촌 사람들도 이 무덤을 순교자의 무덤으로 벌초하며 공경했다. 특히 복자성월 등에는 많은 이들이 참배했다. 그렇게 ‘대구에서 온 요안’이라는 이름이 전수되었다. 그리고 마을 어린이들도 자연스레 순교자묘에 대해 듣고 자랐다. 그중 한 명이 현 수원교구 주교대리인 최재용 신부였다. 1960년대 신학생이었던 그는 외조부 민달호로부터 먹방이 뒷산의 순교자 무덤의 주인공은 대구에서 순교한 사람이라는 말을 귀담아 듣게 되었다. 최신부의 외증조부 민치성이 그의 아들 민달호에게 한 증언이었다. 민치성은 1903년경 먹방이로 이사 왔다. 또 최재용 신부의 친가는 1904년경부터 먹방이로 옮겨와 살았다.

최신부 할머니 주마리아는 어느 때인지 확실치는 않으나 이시영이 경상도로 순교자 유해를 모시러 간다고 나갔다가 약 한 달쯤 후에 유해를 섬에다 싸 짊어지고 돌아와 먹방이 뒷산에 묘를 마련했다고 말했다. 아마 이시영은 경부선 철도길이 대구 날뫼를 지나게 되어 순교자 이윤일의 무덤을 먹방이로 이전한 듯하다. 경부선은 1901년에 착공되어 1904년에 준공되었다. 먹방이 마을에서는 이 무덤을 순교자의 무덤으로 섬기며 고이 간직해 내려왔다고 한다. 이와 같은 증언을 통해서, 이 무덤의 주인공은 대구 날뫼(飛山)에서 온 이요한임이 밝혀졌다.

어려서 이 이야기를 듣고 자란 신학생 최재용은 자연스레 이 무덤 주인공의 인생을 찾아다녔고, 후손들을 만나 경주이씨 백사공파(百沙公派)인 것도 알아냈다. 그리고 교회사 강의 리포트로 이 이야기를 묶었다. 이렇게 이시영은 죽고 그의 후손들은 흩어졌지만 순교자 요한의 이야기는 남아서 신학생 최재용은 그 궤적을 찾으면서 신부가 되어갔다.

하지만 이러한 자료가 있음에도 먹방이 공소에 순교자 요한의 묘는 없었다. 수원교구가 각지에 흩어져 있는 연고 없는 순교자의 유해를 미리내 성지로 옮겨 모셨기 때문이다. 그래서 성인의 유해는 1976년 6월 24일 미리내 무명 순교자 묘지로 모셔졌다. 먹방이에 있을 때에는 그래도 ‘이요안’의 묘였는데, 무명 순교자의 묘지로 옮겨지면서 묘주의 이름은 사라져갔다. 그렇게 세월이 좀 더 가면 문자 그대로 ‘무명 순교자’로 남을 뻔했다. 이는 성인께 대한 대접이 아니었다. 몇 사람의 꿈이나 느낌에 무명 순교자 묘로 들어간 이름 있는 순교자가 말하기 시작했다.

요한의 묘를 다시 찾은 동정녀 이영기 보나는 1983년 3월 12일 무명 순교자 묘 중에 복자분이 한 분 계시다고 알려주는 꿈을 꾸었다고 한다. 또 다행히도 먹방이의 구전은 미리내 무명 순교자 묘를 안내하던 성지 안내 봉사자에게까지 전해지고 있었다. 안내자는 그 무명순교자 중에 한 분이 대구에서 온 요한이라고 설명하고 있었다. 요한의 묘를 다시 찾은 동정녀 이영기 보나는 1983년 3월 12일 무명 순교자 묘 중에 복자분이 한 분 계시다고 알려주는 꿈을 꾸었다고 한다. 또 다행히도 먹방이의 구전은 미리내 무명 순교자 묘를 안내하던 성지 안내 봉사자에게까지 전해지고 있었다. 안내자는 그 무명순교자 중에 한 분이 대구에서 온 요한이라고 설명하고 있었다.

대구대교구는 수원교구 및 미리내 성지와 의논하여 1987년 1월 20일, 즉 순교 120주년을 기려 성인의 묘를 대구로 이장하기로 했다. 그러나 무명 순교자 18기의 묘에서 요한 성인의 유해를 찾는 일은 어려웠다. 더욱이 무덤을 열어보니, 성지 공식설명과는 달리 무덤은 17기뿐이었다. 따라서 성인의 관의 위치를 찾는 일이 중요했다. 이때, 이장을 참관했던 이영기가 자신의 노트를 보이며 무덤은 17기뿐이었다고 설명했다. 이렇게 그에 의해 먹방이에서 온 요한의 묘를 찾을 수 있었다.

이영기는 평생 동정녀로 살면서 김대건 신부 부친 묘를 찾아 고우르술라 묘소 옆에 모시려고 했다. 이영기는 경기도 일대 무명 순교자 묘소를 찾아 다녔다. 그 뒤로 흩어져 있는 치명자 묘소를 찾아보고 미리내로 옮기는 일을 하게 됐다. 그는 이 경비를 각 성당으로 다니면서 모금했는데, 돈은 200원, 300원씩 모였다고 한다. 그렇게 평생 무명 순교자를 찾으며 산 사람이어서 그 복으로 그가 요한 성인의 묘를 찾는 결정적 역할을 하게 되었는지도 모른다.

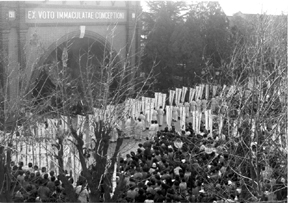

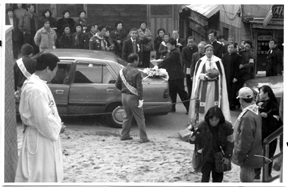

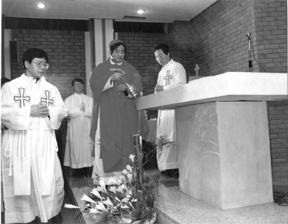

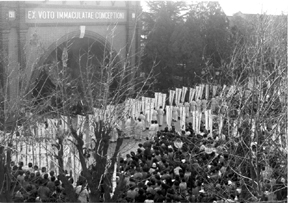

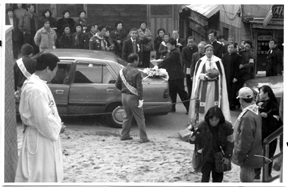

이윤일 요한 성인의 유해는 그가 대구 관덕정 형장에서 순교한 120주년이 되는 날인 1987년 1월 21일에 대구대교구로 이장하려고 했다. 그러나 땅이 얼 것을 염려하여 결국 예정보다 한 달 전에 유해 봉송이 이루어졌다. 대구로 이장된 성인의 유해는 교구청 경당에 모셔졌다가 1987년 1월 21일 대구대교구청 내 성모당에 안치하였고, 당시 교구장 이문희(바울로) 대주교는 이날 성인을 대구대교구 제2주보로 선포했다. 그리고 1년간 매일 한 시간씩 고해소를 열고 이듬해 관덕정 순교기념관으로 모시겠다고 했다. 그러나 관덕정은 4년 후에나 지어졌고, 성인의 유해는 1991년 1월 20일 이문희 대주교의 주례로 관덕정순교기념관 성당 제대, 자신의 본적지로 돌아왔다.

이윤일 성인은 여러 곳에 자신의 흔적을 남겼다. 그것은 여러 지역사람이 성인의 손을 쉽게 잡게 하기 위해서일 것이다. 그러면서 자신이 피 흘려 혈제(血祭)를 지낸 곳을 다시 찾아 이렇게 124년 만에 돌아왔다. 100년이 넘는 여행을 끝낸 성인의 금의환향은 올곧은 그의 삶을 기리는 이들이 있기 때문에 가능했다. 성인은 이제 대구 한복판 관덕정 순교성지에서 세계인에게 손을 내밀고 있다. 그는 작은 한 손 한 손을 거쳐 여기에 왔고, 옳은 선택이 시간 앞에서 얼마나 찬란하게 이어지는지를 증거하고 있다. 백년이 지나도 억울할 것 같은 일을 당했다면, 이곳에서 요한 성인을 만나 볼 일이다.

* 김정숙 교수는 영남대학교 국사학과 교수로 재직 중이며 관덕정순교기념관 운영위원, 교구 100년사 편찬위원으로 활동하고 있습니다. * 김정숙 교수는 영남대학교 국사학과 교수로 재직 중이며 관덕정순교기념관 운영위원, 교구 100년사 편찬위원으로 활동하고 있습니다.

|

요한의 묘를 다시 찾은 동정녀 이영기 보나는 1983년 3월 12일 무명 순교자 묘 중에 복자분이 한 분 계시다고 알려주는 꿈을 꾸었다고 한다. 또 다행히도 먹방이의 구전은 미리내 무명 순교자 묘를 안내하던 성지 안내 봉사자에게까지 전해지고 있었다. 안내자는 그 무명순교자 중에 한 분이 대구에서 온 요한이라고 설명하고 있었다.

요한의 묘를 다시 찾은 동정녀 이영기 보나는 1983년 3월 12일 무명 순교자 묘 중에 복자분이 한 분 계시다고 알려주는 꿈을 꾸었다고 한다. 또 다행히도 먹방이의 구전은 미리내 무명 순교자 묘를 안내하던 성지 안내 봉사자에게까지 전해지고 있었다. 안내자는 그 무명순교자 중에 한 분이 대구에서 온 요한이라고 설명하고 있었다. * 김정숙 교수는 영남대학교 국사학과 교수로 재직 중이며 관덕정순교기념관 운영위원, 교구 100년사 편찬위원으로 활동하고 있습니다.

* 김정숙 교수는 영남대학교 국사학과 교수로 재직 중이며 관덕정순교기념관 운영위원, 교구 100년사 편찬위원으로 활동하고 있습니다.