|

‘두 마리 토끼를 한 번에 잡는다.’는 말이 있습니다. 토끼는 참 빠르고 겁이 많은 동물입니다. 그래서 적이 나타나면 긴 뒷다리를 이용해 높은 쪽을 향해 빠르게 달아납니다. 그런데 두 마리 이상이 있을 때는 그 방향을 서로 달리하여 뿔뿔이 흩어져 달아난다고 합니다. 다시 말해 두 마리의 토끼를 잡는다는 것은 사실상 불가능에 가까운 힘든 일이죠.

우리는 일상에서 이 말을 곧잘 사용합니다. 두 마리 토끼를 한 번에 잡고 싶은 욕심은 누구나 가지고 있습니다. 몸이 하나라서 물리적, 시간적으로 두 가지를 한 번에 해내기란 참 어려운 우리입니다. 하지만 그런 제한 속에서 해야 할 것도, 하고 싶은 것도 너무나 많은 우리이기에 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 일은 그만큼 의미와 가치가 있는 것입니다. ‘일석이묘’, 하나의 돌로 두 마리 토끼를 한 번에 잡다. 개인적으로 새보다는 토끼가 더 와 닿아서 한 번 만들어 본 말입니다.

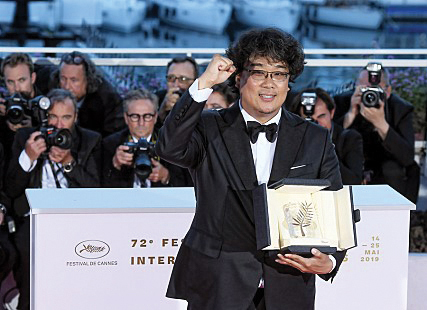

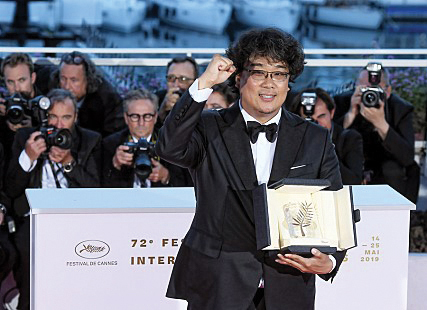

올해 2019년은 한국영화 역사상 100주년을 맞은 뜻깊은 해입니다 . 1919년 10월 27일 서울종로 단성사에서 상영된 연쇄극 “의리적 구토(1919)”를 시작으로 오랜 성장을 거듭해온 한국영화는 올해 봉준호 감독의 영화 “기생충(2019)”이 칸 영화제 ‘황금종려상’을 수상하면서 더욱 빛나는 순간을 보내고 있습니다. 올해 2019년은 한국영화 역사상 100주년을 맞은 뜻깊은 해입니다 . 1919년 10월 27일 서울종로 단성사에서 상영된 연쇄극 “의리적 구토(1919)”를 시작으로 오랜 성장을 거듭해온 한국영화는 올해 봉준호 감독의 영화 “기생충(2019)”이 칸 영화제 ‘황금종려상’을 수상하면서 더욱 빛나는 순간을 보내고 있습니다.

우리나라 많은 영화 팬들이 그러하듯, 저 역시 봉준호 감독의 영화를 좋아합니다. 첫 감독 데뷔작인 장편영화 “플란다스의 개(2000)”를 시작으로 “살인의 추억(2003)”, “괴물(2006)”, “마더(2009)”, “설국열차(2013)”, “옥자(2017)” 등 이름만 들어도 걸출한 영화들과 이번 “기생충”까지 한국영화 감독 가운데 가장 완벽에 가까운 커리어를 자랑하고 있는 그의 영화를 보고 있자니, 가장 먼저 떠오르는 말이 바로 ‘두 마리 토끼’였습니다. 초기작이었던 ‘플란다스의 개’를 제외하고는 ‘마더’ 281만, ‘살인의 추억’ 525만, ‘설국열차’ 951만, ‘괴물’ 1301만, 그리고 “기생충”까지 올해 네 번째로 천만 관객을 동원했습니다. 그의 모든 영화는 전문가, 비전문가 할 것 없이 모두가 그 작품성을 인정하고 있으니 작품성과 대중성, 그야말로 두 마리 토끼를 한 번에 잡은 것이지요.

저 역시 두 마리 토끼 가운데서 늘 고민하는 사람입니다. 특별히 지금처럼 아이들을 위한 여름신앙학교를 준비할 때면 그 고민은 더 깊어집니다. 주일학교 아이들이 조금 더 성당에 발붙이고, 재미를 느낄 수 있도록 주어지는 1년에 딱 한 번 있는 절호의 기회. 그 안에서 ‘재미’와 ‘의미’라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있다면 얼마나 좋을까. 재미를 잡자니 훨씬 더 강력한 재미거리들이 세상에 즐비하고, 그 가운데에서 우리만 줄 수 있는 특별한 의미를 잡자니 그만큼 재미가 떨어지고. 하지만 결코 둘 중에 하나를 포기할 수는 없는 문제입니다.

저는 봉준호 감독에게 분명히 배울 점이 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 신학생 시절, 그의 작품 가운데 ‘설국열차’를 신학교 생활에 빗대어 패러디 연극 ‘남산열차’를 만든 바 있습니다. 그 과정에서 제일 먼저 그에게서 배운 것은 ‘공감대’였습니다. 저는 겨우 신학생 중에서도 당시 신학교 생활을 함께했던 이들이 공감할 만한 이야기를 만들었다면, 그는 우리 사회를 살아가는 모든 이들이 함께 공감할 만한 이야기를 만드는 데 탁월한 재주를 가지고 있었습니다.

둘째는 그 공감대를 형성해가는 방식인데, 그가 타고난 이야기꾼이라는 점이었습니다. 그는 한 가족의 이야기, 한 동네의 이야기 등 매우 일상적이고 단편적일 수 있는 이야기를 모두가 공감하면서도 몰입할 수 있는 흥미로운 이야기로 풀어내는 스토리텔링과 영화적 연출력을 동시에 지녔습니다. 셋째는 그 이야기의 깊이인데, 표면적으로 봤을 때 누구나 쉽게 이해할 수 있는 재미있는 이야기이면서도, 곱씹으면 곱씹을수록 그 깊이가 더해지는 다층적인 이야기를 그려낸다는 것입니다.

결국 그의 이야기들은 하나하나 들춰 볼수록 그가 얼마나 많은 사전준비와 고민을 통해 내어놓은 결과물인지를 느끼도록 합니다. 이번 영화 “기생충”은 그런 그의 장점이 영화 곳곳에 녹아있는 ‘봉준호 표 영화’의 정점에 서 있는 작품이 라고 생각합니다. 이제 겨우 50대에 접어든 그의 나이를 생각할 때 앞으로도 같은 시대를 함께하며 그의 새로운 작품들을 계속 볼 수 있다는 사실에 기대가 될 정도입니다.

분야는 다르지만 반성하게 됩니다. 평소에 제가 준비하는 많은 이야기들, 강론, 강의, 프로그램들. 얼마나 많은 고민과 준비를 통해 내어놓고 있는지. 그런저런 피드백에 만족하며 벌써부터 성장을 멈추고 새로움을 잃어가고 있는 것은 아닌지. 그렇게 멈춰 서서 내 앞을 여기저기 달아나는 토끼들의 뒤꽁무니만 허무하게 바라보고 있는 것은 아닌지.

젊은이를 위한 사목에는 늘 새로움이 필요합니다. 우리는 복음이라는 가장 좋은 콘텐츠를 이미 가지고 있지만 그것을 전달하기 위해서는 늘 새로운 공감대를 찾고, 그들의 언어와 전달 방식으로 새로운 이야기를 만들면서 그 깊이와 의미를 읽는 신중함이 필요합니다. ‘일석이묘’를 이루기 위해 오늘도 저는 하루를 새롭게 시작해봅니다.

|

올해 2019년은 한국영화 역사상 100주년을 맞은 뜻깊은 해입니다 . 1919년 10월 27일 서울종로 단성사에서 상영된 연쇄극 “의리적 구토(1919)”를 시작으로 오랜 성장을 거듭해온 한국영화는 올해 봉준호 감독의 영화 “기생충(2019)”이 칸 영화제 ‘황금종려상’을 수상하면서 더욱

올해 2019년은 한국영화 역사상 100주년을 맞은 뜻깊은 해입니다 . 1919년 10월 27일 서울종로 단성사에서 상영된 연쇄극 “의리적 구토(1919)”를 시작으로 오랜 성장을 거듭해온 한국영화는 올해 봉준호 감독의 영화 “기생충(2019)”이 칸 영화제 ‘황금종려상’을 수상하면서 더욱