|

“사회복지의 현장에서”는 천주교대구대교구 사회복지회에서 주최한 “2019년 대구카리타스, 우리들의 이야기” 공모전에서 수상한 사회복지사들의 수기를 한 편씩 소개해드립니다. - 편집자 주(註)

“안녕하세요! 안녕하세요! 좋은 아침이에요!” 차가운 아침 공기와 함께 오전 10시가 되면 우리는 어김없이 성요셉재활원에서 50m 떨어진 작은 컨테이너에 모여 하루를 시작한다. 전동 휠체어를 운전하는 거주인, 워커 바퀴 소리와 함께 조심히 걸어오는 거주인, 편마비로 인하여 선생님 손을 꼭 잡은 거주인과 함께 다양한 장애를 가진 복덩이들이 함께 있다.

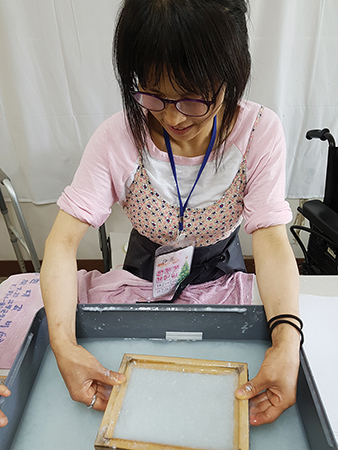

여기서 무엇을 하냐고요? “종이 만들기요.” 우리 성요셉재활원에서는 ‘정상화 이론’에 따라 거주인들의 평범한 일상을 주거 공간에서 분리하여 하루를 보낼 수 있다는 취지로 ‘성요셉의 하루’를 만들었다. 그에 따라 2017년 3월, 11명의 복덩이가 ‘모든 좋은 일들은 다 들어온다.’는 뜻으로 ‘다온 그룹’을 만들어 평범한 일상을 조금씩 바꿔 나가기 시작했다. 처음에는 순탄치 않았다. 매일 집에서 TV를 보면서 일과를 보낸 거주인에게는 조금 낯설었는지 서로의 얼굴을 보면서 어리둥절하였고 선뜻 새로운 것을 시도해 보는 게 쉽지는 않아 보였다. 그리고 몇몇 거주인들은 “나는 방에서 쉬고 싶어요. 다시는 안 내려올 거예요.”라는 말과 함께 다시 방으로 올라가는 경우가 비일비재했다. 새로운 것을 시작하기에 앞서 새로운 환경에 적응할 수 있도록 분위기를 바꾸는 게 필요했다. 봄에는 함께 야외에 나가 벚꽃 구경을 하고 흐린 날에는 실내에서 빔 프로젝터를 통해 영화를 보기도 하였다. 그리고 가장 중요한 것! 이제는 ‘다온 그룹’의 일원으로 거주인에게 본인 얼굴이 들어가 있는 명찰을 만들어 주는 것이다. 다들 본인 얼굴을 찾아 목에 걸면서 좋아하는 모습에 이제는 새로운 것을 시작할 수 있다는 생각이 들었다.

그렇게 2017년 이후 우리는 재활용하기 어려운 파쇄종이를 “업사이클링” 하여 수공예 엽서와 책갈피를 만들고 있다. 한 장의 종이를 만들기 위해 11명의 손과 긴 시간이 필요하지만 우리도 할 수 있다는 생각에 큰 기쁨과 보람을 몸으로 느낄 기회가 생겼다. 길다면 길고 짧으면 짧을 수 있는 2년 동안 우리는 언제나 함께였기에 많은 에피소드가 있었고 그중에서 가장 평범한 우리들의 좌충우돌한 일상을 소개해 보려한다.

사장님, 사장님, 우리 사장님 - 김인숙 거주인

옆에 있던 거주인이 “사장님, 빨리 움직여주세요.”라고 하자 종이죽을 뜰채로 뜨는 사장님의 손길이 다시 움직이기 시작했다. 평소에는 인숙 씨라고 부르지만 작업장에서는 가장 중요한 일을 수행하고 있기에 우리 모두 사장님이라고 부른다. 인숙 씨는 종이죽을 뜰채로 떠서 다른 거주인에게 전달하는 첫 번째 작업을 수행하고 있어 그녀가 조금 쉬거나 이야기를 하고 있으면 다른 거주인은 손을 놓고 있어야 하는 상황이다. 그래서 인숙 씨는 “어휴, 내가 없으면 일이 돌아가지 않아.”라고 장난스럽게 말씀하신다.

뜰채를 잡고 좌우로 ‘흔들흔들’, 몸도 ‘흔들흔들’ 하다 보면 어느 순간 선생님과 같이 뜰채를 잡고 춤을 추고 있다. “사장님, 뜰채 잡고 같이 춤 한 번 추실까요?”라는 말이 끝나기 무섭게 더욱 신나게 좌우로 흔들다가 뜰채에 있던 종이죽이 몇 번이나 날아갔지만 어김없이 신나게 흔들면서 주변을 웃음바다로 만든다.

오전 10시에 모여 12시까지 작업해서 하루에 50장의 재생 종이를 만들기로 약속했기 때문에 11시가 지나면서 점심시간이 다가올수록 인숙 씨의 손길은 더욱 빨라지고 덩달아 주변에 있던 거주인의 손놀림도 빨라진다. 그리고 마지막 뜰채를 내려놓으며 “끝!”이라고 외치는 인숙 씨의 짧고 굵은 한마디에 모든 거주인도 웃음과 함께 “끝!”이라고 크게 외친다.

일에 끝이 있고 마치는 시간이 다가오는 것은 누구에게나 큰 기쁨이자 행복이다. 작업장에서 “내일 또 봐.”라는 인사와 함께 익숙한 나의 공간인 집으로 돌아가는 워커 소리가 더욱 경쾌한 이유는 인숙 씨도 그 행복을 조금씩 알아가는 중이라서 그런 게 아닐까? “사장님 없으면 안 되는 거 알죠? 내일도 함께해요!”

작은 것의 변화 - 송주연 거주인

재생 종이 만들기가 끝난다고 모든 일과가 끝나는 것은 아니다. 모든 거주인이 가장 기다리는 시간, 바로 커피를 마시는 시간이다. 뒷정리가 끝나갈 때쯤이면 주연 씨가 전기 포트에 물을 받아와 끓이고 있다. 그리고 이 순간만큼은 주연 씨가 가장 빛을 보는 시간이다. 지적 및 청각 장애를 앓고 있는 주연 씨는 커피 물조절 만큼은 으뜸이다. 그때는 사장님(김인숙 씨)도 주연 씨의 뒷모습을 바라보며 조용히 기다려야 한다. 그 모습을 보고 있으면 ‘우리 거주인뿐만 아니라 다른 시설에 있는 거주인들도 커피 앞에서는 모두 똑같은 모습이지 않을까?’ 하는 생각에 미소를 머금게 한다.

하지만 주연 씨가 처음부터 커피를 잘 탄 것은 아니었다. 의사소통이 어려웠기에 선생님이 커피를 타고 있으면 옆에서 지켜보다가 본인이 먼저 먹기 일쑤였다. “주연 씨, 조금만 기다려 주세요.”라고 손짓을 하면서 몇 번이나 이야기했지만 그 순간뿐이었다. 그러던 어느 날 주연 씨가 커피믹스 봉투를 뜯어 컵에 담는 것까지 스스로 하고 있었다. 주연 씨는 본인이 직접 도와주려고 옆에서 유심히 보면서 배우고 있었던 것이었다. 자기 스스로 커피를 만듦에 따라 커피 앞에서 안절부절 못하는 모습은 사라지고 다른 거주인을 먼저 챙기는 큰 변화가 생겼다.

만약 생활공간을 일상에서 분리하지 못했더라면 지금 같은 상황이 생겼을까? 일상에서의 변화는 새로운 것을 해봄에 따라 변화하는 것이 아닐까? 이러한 변화는 갑자기 생기는 게 아니라 작은 부분에서부터 변하지 않을까?

오늘도 커피잔이 하나씩 채워지면서 작은 컨테이너 안에는 은은한 커피 향이 퍼져나간다. 주연 씨가 열한 잔의 커피를 만들어 나누어 주는 그 순간, 2시간 동안 일하며 느꼈던 피로가 모두 사라진다. 주연 씨가 만들어 준 커피를 손으로 받을 때면 ‘오늘 하루도 수고했어.’, ‘오늘 하루는 푹 쉬어도 돼.’라고 이야기하는 것 같다. 가끔은 말 한마디보다 주연 씨가 건네주는 커피 한 잔이 나의 마음을 더욱 뜨겁게 한다.

에필로그 - 작업치료사 임정훈

한 해 두 해를 보내며 똑같은 장소, 똑같은 활동, 그리고 똑같은 사람이 모여 진행하는 것은 생각만큼 쉽지 않았다. 하지만 프로그램을 진행하면서 내 마음이 변하지 않으면 우리 거주인도 변하지 않는다는 믿음이 생겼고 그것은 나를 더욱더 성장시켰을 뿐만 아니라 다시 한 번 나에게 힘을 주는 원동력이 되었다.

우리는 ‘직장’이라는 틀 안에서 항상 거주인들을 가르쳐 주고 도와야 한다고 생각하지만 반대로 우리가 거주인을 보면서 많은 것을 배우고 느낀다. 이처럼 우리는 한 지붕 아래에서 때로는 가족처럼, 친구처럼, 그리고 동반자처럼 희로애락을 나누며 일상을 보내고 있다. 지금의 재생 종이 만들기를 앞으로 언제까지 이어갈 수 있을지는 아무도 알 수 없다. 하루가 다르게 자동화가 되고 전자화 되어가는 세상에서 종이의 중요성은 점점 떨어지고 있지만 우리 모두가 모여 노력한 경험과 추억은 나뿐만 아니라 모든 거주인의 마음속에 영원히 기억될 것이다.

“종이 만들기가 재미있나요?”, “어렵지만 지금은 하고 싶어합니다.”, “종이 만들기가 어렵지 않아요?”, “어렵지만 하다 보니 지금은 재미있고 즐거워요.”, “종이 만들기를 계속하실 건가요?”, “완벽하지는 않지만 재미있고 즐겁다고 하니 이 보다 더 좋을 것이 있을까요?”

|