|

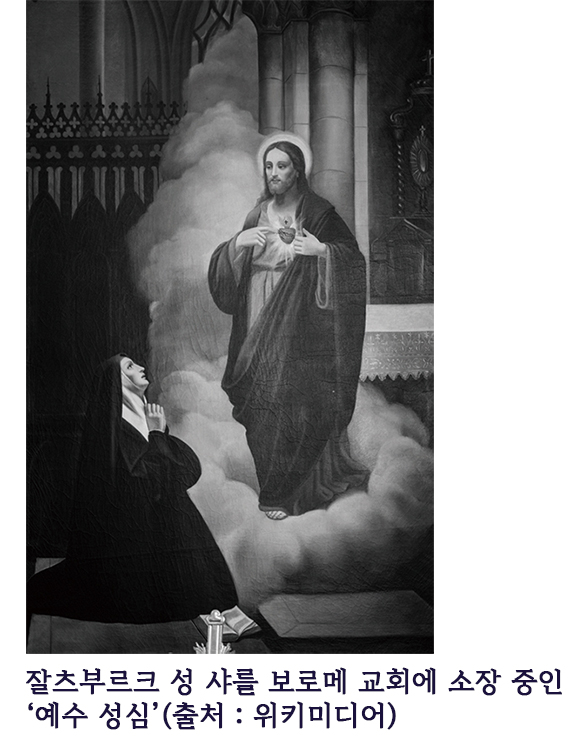

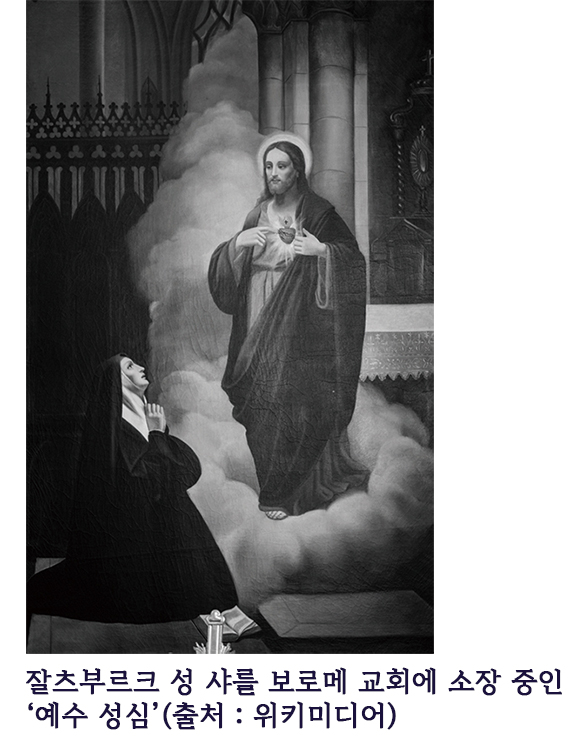

6월은 예수 성심 성월이다. 예수님의 마음을 읽어 내는 일에 매진하고픈, 말 그대로 ‘성월’을 만들고픈 마음이 간절하다. 살면서 자주 넘어지고 넘어지다 뼛속 깊이 아픔이 밀려올 때, 그 마지막에서야 찾아 나서는 예수 성심. 6월은 선언과 결심보다 회고와 성찰이 앞선다. 예수님을 닮기보다 그렇지 못했던 순간들을 떠올리며 감내하는 시간은 희망과 절망이 은밀하고 미묘하게 뒤섞여 지나간다. 내게 6월은 늘 그렇다.

예수님의 성심을 이야기할 때 그리스말 동사 ‘스플랑크니조마이’가 자주 언급된다. 풀어 보자면, 애간장이 타들어가듯 다른 이의 고통에 함께하는 감정일 텐데, 우리말 성경 번역은 ‘가엾이 여긴다’ 정도로 해석한다. 예수님은 우리 인간의 처지에 공감하고 함께 아파한다는 식으로 많은 이들이 해석을 하는데, 역지사지의 마음을 지니는 정도로 예수님의 성심을 처리하는 것이 많이 아쉬울 때가 있다. 우리의 아픈 마음이 예수님을 아프게 하는 것도 아쉽고 그 아픔의 이름으로 예수님을 생각하는 것도 아쉽다.

한 사람의 마음을 안다는 건, 어려운 일이 아니라 불가능한 일에 가깝지 않을까. 진정성, 혹은 마음 열기 등의 표현에 익숙하다 보면 마치 타인이 내 마음에 들어와야 하는 것인양 호들갑을 떨 때가 많다. 진정으로 마음을 열면 서로가 다투거나 부딪히지 않고 소통하고 평화로울 수 있다는 순수함이 때론 우주와 같은 타자의 마음을 함부로 단정짓는 편협함이 아닐까 반성할 때도 있다. ‘너는 왜 마음을 안 여니?’, ‘우리 마음을 열고 허심탄회하게 대화해 볼까?’ 등등의 말은 따뜻하나 무겁다. 어느 정도 열어야 상대의 마음이 흡족할까? 어느 정도 열어야 내 마음속 문을 열고 상대는 걸어 들어올 수 있을까?

마음을 아는 건, 실은 서로가 긴장하는 것은 아닐까. 찬찬히 서로에 대해 살피며 조심스레 말을 건네는 세심함을 잃지 않을 때, 우리는 상대의 마음에 더욱 민감해지고 민감해지는 것만큼 따뜻해지는 색 다른 경험을 한 적은 없는가. 사람은 사람에게 인정받는 것에 목마를 때가 많다. 태고적 카인이 그랬던 것처럼 자신의 노력과 성과에 대한 인정 욕구는 사람의 목숨마저 앗아갈 수 있다. 인정 욕구가 강해지다 보면 타인을 살피는 여유와 관심도 사라지는 법. 자신의 마음을 타인의 마음속에 밀어넣다 보면 그것이 사랑의 이름이든, 자비의 이름이든, 혹은 진성성의 이름이든 죄다 얼마간의 폭력성을 지울 수 없음을 기억하는 것, 그것이 타인의 마음을 알아가는 일이 아닐까. 그래서 서로의 마음을 안다는 건, 참으로 긴장감이 흐르는 세심한 일이어야 한다.

예수님의 성심을 닮는 것은 닮아야 할 마음이 있는 게 아니라 비워야 할 제 마음의 넓이와 깊이를 가늠하는 데서 시작했으면…. 아프고 슬프다, 라고 목구멍에 기어이 밀어올린 말들이 실은 제 것 아닌 것으로 제 마음속을 빈틈없이 눌러 채운 지난 시간들의 아우성이 아닐지…. 예수 성심은 비워 내고 또 비워 낸 하느님의 텅빈 고요함으로 읽혀지길 찬찬히, 다시, 그리고 조용히 6월의 시간에 묵념(默念)!

|