|

세상일을 갑론을박하다 보면 우리의 이야기는 주로 단면과 편견이 뒤섞여 옹졸한 감정싸움으로 치달을 때가 많다. 그럴 때마다 잠깐의 여유와 심호흡이 필요하리라. 예컨대 이런 이야기들은 우리의 마음을 좀 더 부드럽고 따뜻하고 그러므로 아름답게 한다.

1. 낭만사제

어느 본당 주임 신부님이 첫영성체 교리반 아이들을 찰고(療考)할 때 일이다. 낙동강변에 아이들을 데리고 가서 망원경으로 철새들을 보여 주셨단다. 그리고 이런 질문들을 내 놓으셨다고. ‘새들이 행복해 보이니?’, ‘저 새들을 누가 만드셨을까?’, ‘하느님은 저 새들을 사랑하실까?’ 등등.

2. 열정사제

대부분의 본당은 예비신자 교리 기간이 정해져 있다. 그런데 어느 본당 보좌 신부님은 수시로 성당을 찾아 신앙을 갖고자 하는 이들을 그때그때마다 반기며 교리를 가르친다고 한다. 건강이 걱정될 정도로 열심히, 정성껏 교리를 가르친다고 한다.

세상에 미담은 많으나, 그 미담이 만들어지기까지 미담의 주인공들은 자신들의 이상과 현실의 괴리에 대해 고민하고 부족한 현실을 부정하지 않으며 오히려 현실 속에서 자신들의 이상에 가까운 새로운 현실을 창조해 낸다. 이상이 옳다고 그것만을 과하게 요구하는 것은 자신뿐만 아니라 다른 이를 억압하게 되고, 현실 논리가 당연하다며 지켜야 할 이상을 도외시하면 현실은 비겁한 자들의 눈치 싸움터로 전락할 것이다.

우리가 살아가는 신앙은 현실 안에서 이상을 고뇌한 흔적을 지닌다. 순교자들이 그렇다. 현실을 따라 살기보다 현실을 하느님 나라로 만들어 가기 위해 노력했고, 때론 거친 세상의 반응에 대립이 아닌 포용과 희생으로 응답한 것이 순교자들이었다. 지금 우리가 누리는 신앙의 편안함은 순교자들의 열정적인 고뇌와 피의 대가다. 순교자들은 비겁하지 않았고 현실에 굴하지 않았으며 자신들이 지키고 키워 나가야 할 신앙적 가치를 외면하지 않았다.

앞서 언급한 두 분의 신부님 이야기에 잠시 부끄러움을 느꼈었다. 간직하고 내세워야 할 이상을 낭만과 열정으로 재해석한 두 신부님 앞에 무엇이 이상인지, 무엇이 현실인지 분간하지 못하는 게으름과 비겁함이 그 부끄러움의 속살일 것이다. 신앙은 이상의 당위를 현실의 불가피성과 타협하지 않는다. 신앙을 살고 그것을 실천하는 것은 현실을 묵묵히 대면하는 용기가 필요한 일일 것이다. 교회의 울타리를 굳건히 지키는 용기가 아니라 그 울타리에 열두 개의 문을 만들어 세상 모든 이에게로 활짝 열 수 있는 용기(묵시 21,25 참조)가 필요할 것이다.

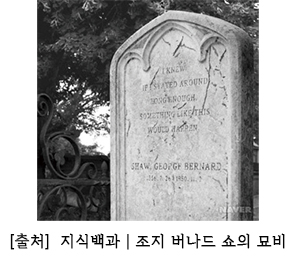

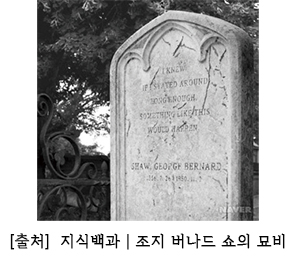

아일랜드의 작가 조지 버나드 쇼(George Bernard Shaw)의 묘비명에 적힌 글로 알려진 말이 이렇다. “I knew if I stayed around long enough, something like this would happen.” 번역의 논란이 있으나, 우리말로 옮겨진 것들 중 “우물쭈물하다 내 이럴 줄 알았다.”가 대표적이다. 이런저런 현실에 휩쓸리며 망설이다 무심히 끝나 버리는 인생의 씁쓸함을 생각케 하는 말이다.

하루를 허투루 쓰지 않고 꽤나 멋진 작품으로 승화시키는 세상 속 미담의 주인공들을 마주할 때마다 뿌연 안갯속 현실이 보다 투명하고 선명해진다. 낭만사제, 열정사제 두 분 덕택으로 이번 한 달은 우물쭈물하지 않으련다. 내 삶의 시간들 앞에 당당하기를 바라며…

|