|

어은동(魚隱洞) 어은동(魚隱洞)

1911년 9월 23일부터 25일까지 전주에서 머무른 드망즈(안) 주교는 9월 26일(화)까지 주교를 마중하러 전주에 온 김양홍(스테파노) 신부와 함께 좋은 날씨에 115리를 여행하였는데, 해가 떨어진 지 두 시간 후에 어은동(全北 鎭安郡 與面 魚隱洞)에 도착하였다. 교회학교의 학생들이(天主敎 永新學校) 횃불을 들고 주교를 마중나왔고, 학생들이 부르는 성가가 힘들었던 하루의 마지막을 즐겁게 해 주었다.

드망즈(안) 주교는 전라북도 산골지방 전교의 근거지가 되는 이곳에서 3일 동안 머무르면서 신축성당과 학교 건물 강복을 하고 교세현황과 지방정세에 대한 보고를 들었는데, 주교 일기에 다음과 같이 적고 있다.

“9월 27일(수), 하루 종일 비가 내렸다. 교우들이 많이 왔는데, 아주 먼 데서 온 교우들도 있었다. 9월 28일(목), 오늘 아침에 바로 성당과 학교를 강복해야 하는 시간에 비가 그쳤다. 이 학교에는 일본인 교사가 한 명 있었는데, 그는 가톨릭으로 개종하겠다는 말을 했다. 9월 29일(금), 김양홍 스테파노 신부와 함께 전주로 돌아왔다.”

어은동 본당의 설정

전주의 동남쪽에 위치한 진안(鎭安), 용담(龍潭), 장수(長水), 남원(南原), 무주(茂朱) 등 지역에는 많은 공소(公所=순회사목교회)들이 산재해 있었는데, 이들 공소는 전주본당에서 관할하였으므로 전주본당 신부의 업무가 과중하였다.

이런 까닭에 조선교구장 뮈텔(민) 주교는 1900년 9월 4일 전주의 보두네(윤) 신부에게 편지를 보내어 전주본당 관할 구역의 분리를 제안하였다. 그리고 신설 본당의 위치로 남원이 어떤지 의향을 물으면서 한국인 신부 한 명을 보내겠다고 했다.

전주의 보두네(윤) 신부도 신자들을 알뜰히 돌보기 위해서는 당연히 본당 구역이 분리되어야 한다고 생각하고 있던 터였다. 무엇보다 교우들이 자주 고해성사를 볼 수 있고 특히 병자성사를 받지 못하고 사망하는 교우가 없도록 하기 위해서는 새 본당 증설이 꼭 필요한 일이었다. 그러나 당시 남원에는 본당을 세우는 것이 시기상조(時機尙早)였으니, 그 까닭은 교우가 두 명밖에 살고 있지 않았을 뿐, 본당을 세울 여건이 갖추어져 있지 않은 상황이었고, 남원 부근에는 몇 명의 예비 신자만이 드문드문 있을 정도였다. 그 대신 한국인 신부를 보내 주면 어은동에 상주시켜 장수 지역과 남원, 무주 그리고 진안 지역의 공소 일부를 맡기겠다고 주교에게 제안하였던 것이다.

어은동 본당의 설립은 1900년 9월 22일 전라도 출신으로 두 번째 방인(邦人) 사제인 김양홍(金洋洪, 스테파노) 신부의 서품으로 이루어졌다.

어은동 본당의 관할 구역

스테파노 김양홍 신부가 전주본당 보두네(윤) 신부로부터 인계받은 공소는 11군데였으나 교우들의 편리를 위해 18개 공소로 나누었다. 즉 진안의 공소는 고정대·느랏·반월리·어은동 등 4곳, 장수의 공소는 넙산리·쌍암리·대편·다랏·큰골·깊은골·덜매기·망남동·법련동 등 9곳, 남원의 공소는 갈박리·부전리·엄나무정이 등 3곳, 용당의 공소는 수침동 1곳, 무주의 공소는 여우내 1곳으로 교우 총 수는 999명이었다. 이렇듯 본당이 어은동에 세워졌지만 교세 통계를 보고할 때는 어은동도 하나의 공소로 간주하였다고 한다.

어은동의 교우 수가 많은 것은 판공성사를 볼 때 삼바실·모시골·절골·절변덕이를 어은동으로 합쳐서 계산했기 때문이다.

어은동 교우촌 내력

어은동 인근의 삼바실·절골·절변덕이에는 1876년 경 충청도 등지에서 박해를 피해 온 신자들이 살기 시작하였다. 1884년 모시골 공소에는 21명의 교우가 있었는데, 그 당시 어은동 부근 골짜기에는 호랑이들이 들끓었다고 한다. 절골의 도깨비소 옆에는 최덕효(崔德孝)라는 교우가 살았는데, 어느 날 최덕효의 집에서 십자고상이 발견되자 서로 박해를 피해서 숨어 사는 처지임을 밝히고 신자들이 모여 모시골에서 공소예절을 시작하였다고 한다.

어은동 공소의 초창기 신자들은 함응서, 이사순, 이화서, 송사진, 이학수, 최덕효 등이었다.어은동에서는 모시골이 첫 공소였는데, 이학수(바울로) 회장집이 공소로 사용되었다.

김 신부의 어은동 부임

1900년 10월 김 스테파노 신부는 어은동에 부임하여 함응서 회장집에 임시 거처를 정하였다. 그리고 전부터 사용해 오던 공소 강당을 수리하여 내부와 부엌에 마루를 놓고 사랑을 새로 지어 조금 넓혔을 뿐이다.

강당의 경우는 평상시 교우들이 주일미사 참례하는 데는 별 문제가 없었지만, 대축일에는 교우들이 다 들어갈 수 없어서 성당 신축이 무엇보다 시급한 과제로 떠올랐다.

시급한 성당 신축

김 신부는 교우들의 편리를 생각하여 성당을 마을 아랫쪽으로 옮기기로 하고 회장들로 구성된 기성회(期成會)를 조직하였다. 그러나 계속되는 흉년으로 뜻을 이루지 못하다가 1904년 음력 정초부터 신축공사를 시작하기에 이르렀다. 당시 교우들의 살림살이가 여간 어려운 게 아니었는데도 1,200냥이라는 큰 돈을 모금하였다.

성당 신축공사는 6월에 완공되었는데 열다섯 칸 규모의 한옥으로 지어졌다. 성당의 목재는 머우내(內悟川) 앞산과 장수군 천천면 연평리 오리골에서 벌목하여 교우들이 지게로 운반하고, 기둥 재목의 일부는 헌 목재를 구해다가 사용하였다. 1906년에 와서는 150원을 들여 성당 확장공사를 하였는데, 남교우·여교우 양편에 각각 한 칸씩 늘리고 지붕도 너와(너새)로 개량하였다. 지붕 돌은 백운면 척골(백암리)에서 교우들이 지게로 날랐는데, 서로 큰 돌을 나르려고 경쟁을 하였다고 한다. 건물은 산간(산골)에서는 볼 수 없는 훌륭한 한옥(韓屋)이었다.

성당 신축공사는 목수와 토공(土工)이 해야 할 기술적인 부분을 제외하고는 교우들의 부역으로 충당하였다. “호사다마(好事多魔)”라는 말이 있듯이, 성당 신축공사 중 어은동 윗마을에 화재가 발생하여 마을이 전소되는 불행한 일이 일어났다. 이 화재로 김 신부가 부임하여 임시 거처로 사용하던 함응서 회장집도 함께 전소되었다.

어은동 교회의 초창기 신자들 중에는 성당 신축뿐만 아니라 훗날 전주교구 차원의 사업에 공헌한 이가 있는데 모시골에 사는 이학수(바울로) 회장으로, 이 회장은 자기재산을 신앙의 장신에 따라 사용하여 전주교구의 은인으로 이름을 남기게 되었다. 이학수 회장은 어은동 성당과 “영신학교” 신축과 운영에 막대한 경비를 봉헌하기도 했다.

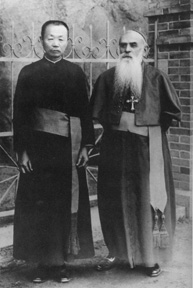

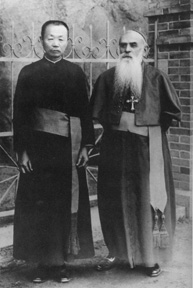

스테파노 김양홍 신부 스테파노 김양홍 신부

1874년 전라북도 부안군 만석동에서 태어난 신심깊은 김덕련(루가) 회장의 아들로 태어났다. 11세 되던 1884년 신학생으로 선발되어(당시 국내에는 신학교가 없었다.), 말레이지아 반도 페낭에 있는 국제신학교에 입학(10월 9일)하여 8년 동안 수학하였다. 그 뒤 1892년 9월 20일, 서울 용산신학교로 전학하여 또 8년 동안 수학하였다. 1900년 9월 26세 때 16년 동안의 사제수업 교육과정을 수료하고 동기생 김 요셉(金紋玉), 김 아우구스티노(金承淵)와 함께 9월 22일 서울 종현 대성당에서 뮈텔(민) 주교의 집전으로 사제 서품을 받았다.

9월 29일 서울을 떠나 첫 임지로 가는 도중 김 신부는 고향에 들려 오랜만에 부모와 친척들을 만나게 되었다. 김 신부의 첫 임지는 전라북도 진안 지방 어은동을 근거지로 하여 진안 지방에 4개소, 남원 지방에 3개소, 용담·무주 등 18개 지방을 중심으로 시작되었다.

1911년 남방교구가 설정되고 호남지방이 남방교구에 편입될 때 어은동 교회의 교세는 2,117 명, 어은동 공소 신자 520명으로 교세가 증가하였다.

1916년 김 신부는 경남 문산(晋州文山) 본당으로 전임, 진주읍·고성·통영·거제·합천 등지의 많은 공소들을 순회 사목하였다. 이어 1929년 전주본당 주임으로 전임되고 1931년 전라도 지구 감목대리로 임명되어 교구 설립을 준비하였으며, 1937년 4월 15일 로마 성좌(聖座)에서의 전주지목구(全州知牧區) 설정에 따라 전주교구장으로 임명되었다.

그러나 그 당시는 중일(中日)전쟁으로 일제의 탄압은 극도에 달하여 교구장을 비롯한 많은 신부들이 구금을 당하는 수난을 겪었고, 태평양전쟁 직전인 1941년 11월 27일 67세 되던 해 교구장직을 사임하였다.

교구장직 사임 후에는 석동(石洞)이라는 작은 본당을 맡아 사목하였다. 그러다가 성 골롬반회 신부들의 감금으로 사제가 부족한 광주(光州)지목구의 나주(羅州)읍 본당에서 말년을 보내다가 1945년 5월 3일, 노환(향년 71세)으로 조국광복을 눈앞에 두고 세상을 떠났다.

|