|

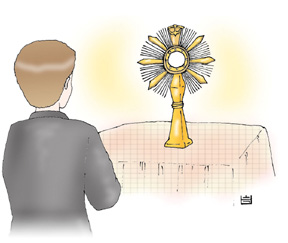

요즘 우리들은 너무나 바쁘게 산다. 하루가 후딱 지나간다. 평균수명이 길어졌다고 해서 길어진 그만큼 여유롭게 생활을 하는 것이 아니라, 길어진 그만큼 더 허덕이며 산다. 이렇게 바쁘게 살다보니 꼬박꼬박 시간을 내어 성당에 조용히 앉아 성체조배를 하거나 묵상기도를 드린다는 것이 참으로 어려운 것처럼 여겨진다. 하지만 바쁜 만큼 행복해진 것이 아니라 바쁜 만큼 더 피로하고 더 심신이 지친 것 같다. 그래서 많은 사람들이 이젠 조용히 좀 쉬고 싶다고 말한다. 이런 현대인들이 성체조배에 맛을 들인다면 얼마나 좋을까를 생각해본다. 요즘 우리들은 너무나 바쁘게 산다. 하루가 후딱 지나간다. 평균수명이 길어졌다고 해서 길어진 그만큼 여유롭게 생활을 하는 것이 아니라, 길어진 그만큼 더 허덕이며 산다. 이렇게 바쁘게 살다보니 꼬박꼬박 시간을 내어 성당에 조용히 앉아 성체조배를 하거나 묵상기도를 드린다는 것이 참으로 어려운 것처럼 여겨진다. 하지만 바쁜 만큼 행복해진 것이 아니라 바쁜 만큼 더 피로하고 더 심신이 지친 것 같다. 그래서 많은 사람들이 이젠 조용히 좀 쉬고 싶다고 말한다. 이런 현대인들이 성체조배에 맛을 들인다면 얼마나 좋을까를 생각해본다.

성체조배를 잘 하기 위해선 그 역사를 간략하게 살펴볼 필요가 있다. 교회는 처음 시작 단계에서부터 성찬례를 거행할 때 부득이한 사정으로 그 자리에 참석하지 못하는 사람을 위하여 축성된 빵을 남겨두었다가, 성찬례가 끝나면 부제들이 축성 된 빵을 성찬례에 참석하지 못한 교우들에게 나누어주었다. 그렇게 한 이유는 축성된 빵을 먹음으로써 자신들이 참석하지 못한 성찬례의 신비에 동참한다고 믿었기 때문이다.

세월이 흐르면서 차츰 수도자들은 남겨진 축성된 빵 앞에 촛불을 켜두고 그 앞을 지날 때 절을 하기도 하였다. 중세에 들면서 수도자들은 매일 일정한 시간을 마련하여 축성된 빵을 모셔두고 조배를 시작하였다. 이렇게 그 기원을 거슬러 올라가보면 성체조배는 성찬례 때 거행한 신비, 즉 주님의 성체현존의 신비를 지속적으로 삶 안에 연장시키고자 하는 신심 행위였다.

그래서 성체조배를 한다는 것은 미사 때 거행한 신비를 지속적으로 삶으로 살아간다는 의미를 가진다. 우리 삶 안에 성찬의 신비를 연장하고 확장하는 것이 바로 성체조배이다. 쉽게 말하면 우리 생활이 하루 종일 미사를 드리는 생활이라 생각하면 되겠다. 적절한 예는 아니겠지만 굳이 예를 든다면 사랑에 빠진 사람은 하루 종일 사랑하는 애인 생각에 젖어 산다. 우리도 주님께서 성체성사를 세우시고, 십자가상에서 이루신 그 신비를 하루 종일 생각하며 살아야 한다. 성찬례(미사)를 “그리스도교 생활 전체의 원천이며 정점”이라고 한 제2차 바티칸 공의회는 <교회헌장> 11항에서 설명하고 있다.

하지만 먹고 사는 일로 바쁘게 살다보면 성체의 신비를 묵상하며 살지를 못한다. 그래서 일정한 시간을 마련하여 성체조배를 하면서 성찬의 신비를 묵상하고 그 신비를 생활 안에 어떻게 구현할 것인가를 묵상한다. 그러므로 성체조배는 양심성찰 시간도 아니고, 온갖 복을 비는 시간도 아니다. 바람직한 성체조배는 성체를 통하여 현존을 드러내시는 주님과 대화하며 성체신비를 묵상하는 것이다.(성체의 신비에 대해선 다음 호에 설명하겠다.)

* 하성호 신부님은 1982년 사제수품, 대봉성당 보좌를 시작으로 로마유학, 한국천주교중앙협의회 사무처장, 대구가톨릭대학교 교수, 대구관구 대신학원장, 수성성당 주임을 역임하였습니다.

|